敦煌壁画。光明图片/视觉中国

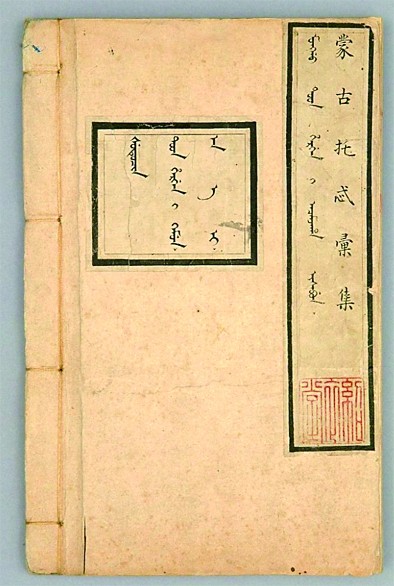

《蒙古托忒汇集》(清)

富俊 编纂

《清实录》中富俊给道光的奏折。资料图片

故宫博物院等单位联合编辑出版的清代合璧词典《蒙古托忒汇集》,既是一部珍贵的语言工具书,更记录了中华民族共同体形成与多民族文明交融的鲜活历史。

托忒文是记录蒙古语的一种文字系统,1648年由卫拉特蒙古高僧咱雅班第达创制,“托忒”意为“明白”。托忒文是由当时生活于我国西域乃至中亚地区的卫拉特蒙古准噶尔、和硕特、土尔扈特、杜尔伯特等部以及周围其他民族所使用的文字。鉴于其在治理西域中的重要性,清政府约于乾隆四十六年(1781)在北京设立“托忒学”,与“蒙古官学”“唐古特学”并称“咸安宫三学”。

在此背景下,时任科布多参赞大臣的富俊于嘉庆二年(1797)编写了《蒙古托忒汇集》。这是一部按满文字母顺序编排,包含蒙古文、托忒文、满文、汉文四体对照,现存故宫博物院图书馆。2020年,巴·巴图巴雅尔、春花、苏雅拉图主编,故宫出版社出版。此次出版的《蒙古托忒汇集》对该书做了研究综述,还增加了托忒文词条的索引。

这部词典不仅展现了中华民族共同体形成的历史过程,更体现了清代民族融合的丰硕成果。它不仅为民族语言研究提供了宝贵资料,还丰富了近代汉语研究的语料库,使读者得以直观感受近代汉语尤其是北京方言的演变历程。它是我国丰富古籍中的一个实例,蕴含着独特的历史线索与文明信息,若按《四库全书》分类,应归入经部小学类,是中国古典学术体系的重要组成部分。这部词典的出版,不仅使得这份珍贵古籍化身千万,更彰显了中国古典文化的深厚内涵,确可谓嘉惠学林、利益社会。

富俊与《蒙古托忒汇集》的诞生

《蒙古托忒汇集》的编纂者富俊(1749—1834),字松岩,蒙古正黄旗人,乾隆四十四年翻译进士。他仕途显赫,历任科布多参赞大臣、乌鲁木齐都统、吉林将军、盛京将军、黑龙江将军等边疆要职,晚年官至理藩院尚书、协办大学士、东阁大学士。道光十四年(1834)卒,谥文诚,《清史稿》有传。

富俊身处乾嘉考据学鼎盛与变革思潮萌动之时,虽为满洲大员却眼界超卓,其独特的边疆经历深刻塑造了他的语言观与文化使命感。在新疆伊犁、叶尔羌、乌里雅苏台等地任职期间,他深切感受到因“托忒文”隔阂导致的治理困境——“清朝官员中能辨认托忒蒙文者甚少,与地方往来信件、公文等都无法看懂”。正是这种切身的治理需求与跨文化交流的障碍,促使他决心编纂一部实用的工具书。嘉庆元年(1796),他利用在科布多的余暇,“汇集蒙文词语,并访问通晓托忒蒙文者,一起考究其音义”,历时一年,于嘉庆二年(1797)完成了这部按满文字母音序编排、包含蒙文、托忒文、满文、汉文四体对照的大型词典《蒙古托忒汇集》,旨在“为后学者翻译托忒文之便”。

富俊的文教担当远不止于此。其卓越之处在于,他始终将语言工具的创新视为沟通民族、巩固国家的重要纽带。任吉林将军时,他不仅垦荒屯田、开发东北,更重视文教:发现《大金得胜陀颂》石刻,为女真文研究提供珍贵文献;在吉林满学增设汉语翻译课程并亲自督考核;尤其力排众议,于嘉庆十九年创办白山书院。此举旨在改变当地“重武备而略文事”之风,虽遭道光皇帝严斥其“必致清语日益生疏,弓马渐行软弱”甚至“动摇国本”,富俊仍坚持推行文教,勇气非凡。

晚年富俊的政治倾向亦可见一斑。道光十二年,耄耋之年的他五度就访主张变革的学者龚自珍,咨询政事并欣赏其建言。龚自珍以诗铭记,诗句“厚重虚怀见古风”及“我焚文字公焚疏”的“同道之叹”,清晰展现了富俊对变革思潮的开放态度与龚自珍对其的推重缅怀。

这种开放包容、重视文教、致力沟通的精神,正是他编纂《蒙古托忒汇集》的内在驱动力,也决定了这部词典绝非简单的词汇罗列,而是承载着文明交融的使命。

近代汉语研究的珍贵语料

富俊所编辑的这部词典“收录以生产生活用语为主的综合性词语,主要是名词、动词,此外还有形容词、副词、连词等。全书八册,共1044页,收16704条词语。”从汉语词汇的角度来看,这部词典还收录有少量的词组和短句。

分析词典中的汉语词汇,其鲜明的游牧文化特色尤为突出,有关围猎、畜牧、弓箭等的词汇极为丰富。同时,该词典也展现了丰富多彩的近代汉语白话词汇。

这些汉语词汇是研究清代中期官话发展的珍贵语料。其中如“难缠”“伶便”“杀材”“挣命”“将将的”“生分”“生受了”等,皆为乾嘉时期北方官话常用白话词汇。它们大多既见于《红楼梦》,也延续至《子弟书》等后世小说曲艺,至今仍活跃于北方方言之中,是不可多得的语言史料。

除此以外,词典还收录了大量形象生动、活泼风趣的口语词汇:

名词类:痒痒挠、酸奶子、结吧、胯骨轴、胳胑窝、胰子、针线簸箩、芥菜挌搭、毽儿、攮子、油葫芦、密缝眼、瓢儿秃等。

形容词类:哈辣、结实、稀碎、认生、抽抽搭搭、跳跳蹋蹋、粘手就倒等。

动词类:出溜、格支、撩跤、擦地飞、伸腰拉胯坐、悬梁跌倒等

词组短语类:腰闪了、冻木了、起膙子、扎猛子、疼抽抽了、聋子打岔、老人摇头、疏雨点点、瞅冷拿住、烫出燎泡、拄着棍子跳等。

这些汉语词汇中,除极少数如“哈辣”(指发霉变质)为音译外,大部分可依据字面推导含义,具有独立性。这引发我们对满、蒙、汉词汇在互译过程中如何产生与相互影响的思考。值得注意的是,其中相当一部分词汇,至今仍不同程度地保留在北京话及北方方言中,显示出较强的生命力。当我们回顾20世纪初的白话文运动与国语运动,审视国家通用语时,便能更深刻地理解《蒙古托忒汇集》这类合璧文献所积淀的深厚文化基础与历史连续性。

此外,《蒙古托忒汇集》尤为珍贵的是其收录了极为丰富的表达语气和声音的词汇,这在汉语文献中较为罕见。例如:呢字口气、罢止口气、接上文的口气、使拿去的口气、应歌声、乍惊声、寻思的口气、赞美声等。

表达声音的则有如下这些:哭声、碰疼声、急应声、嚼冰声、涉水声、凿冰声、掌嘴声、抖纸声、伐木声、狗急叫声、群雁飞鸣声、众铃乱响声等。

该词典收录了约160余个表达各类声音的词汇,几乎涵盖了当时社会生活的方方面面。若能将这些声音录制重现,我们便能更直观地感受清代社会的日常场景。这种对声音的精细区分与描述,在汉语词汇中较为罕见,可能是满文、蒙文、托忒文等拼音文字的优势所在。这些词汇不仅展现了语言如何通过听觉元素表达现实,也为研究声音在语言中的呈现方式提供了独特视角。

民族共同体意识的语言见证

《蒙古托忒汇集》所构建的四体对译语料库,其价值远超工具范畴,它系统性地展现了清代多民族国家在文化认同层面的深度融合,是中华民族共同体意识形成过程中的一份珍贵“语言见证”。

在儒家文化层面,词典不仅收录了“行孝”“尽孝”“仁人”“仁友”等基础伦理词汇,更呈现了“太极”“两仪”“四象”“阴阳”“五行”等儒家传统哲学观念,以及“诸子百家”“九日登高”“重阳糕”以及完整的二十八宿等具有鲜明文化标识的历史词汇。这些词汇出现在合璧词典中,显示出这些民族语言背后已经具有了基础的、共通的中华文化背景。

富俊通过精心的词汇选择,构建了清晰的国家认同谱系。在民族识别方面,既有“汉话”“满洲书”“蒙古字”等标识各族群语言特征的词汇,更有“通事”“随带通事”“通说外国话”等确立内外之别的关键概念。这种将汉、满、蒙、藏等民族统一置于“中国”范畴,而将需要翻译的语种归为“外国”的划分方式,与乾隆朝《御制五体清文鉴》体现的“多元一体”民族观形成互文。富俊所收录的这些词汇,为中华民族共同体意识的形成提供了重要的语言文化基础。

富俊在《蒙古托忒汇集序》中说:“稽古六书之作,原有谐声、假借、转注诸法,而其义,要归于同。故曰:‘同文’”。这里的“同文”理念,在实践中表现为双重认同:现存北京孔庙和国子监外面的六体文字下马碑,既是中央政府对多民族地区有效管辖的物证,也是以儒家文化为纽带的文化认同标志。词典通过四文(蒙文、托忒文、满文和汉文)对译和儒家核心概念的贯通,实现了从“书同文”到“义归同”的升华,使其超越了工具书的范畴,成为国家统一意志的文化表征。

《蒙古托忒汇集》作为富俊为国家治理编撰的合璧词典,其汉语词汇多承袭自官修文献——乾隆三十六年(1771)《御定清文鉴》及乾隆四十四年(1779)《御定满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》。这充分表明该词典严格遵循了清代国家语言规范。这就提醒我们,在清代官方和私人所编撰的各种合璧词典中,不仅蕴含着丰富的近代汉语发展演变以及与民族语言相互影响的语言资料,还体现了国家意识和民族融合的理念,对于这类合璧词典的整理、出版以及研究,应该引起学界的重视。

(作者:吴洋,系中国人民大学国学院副院长、副教授)

盛达优配-炒股配资门户配资-实盘股票配资-港股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。